兴证全球基金中国国家地理大讲堂:自然界的璀璨光芒 |

||

|

||

|

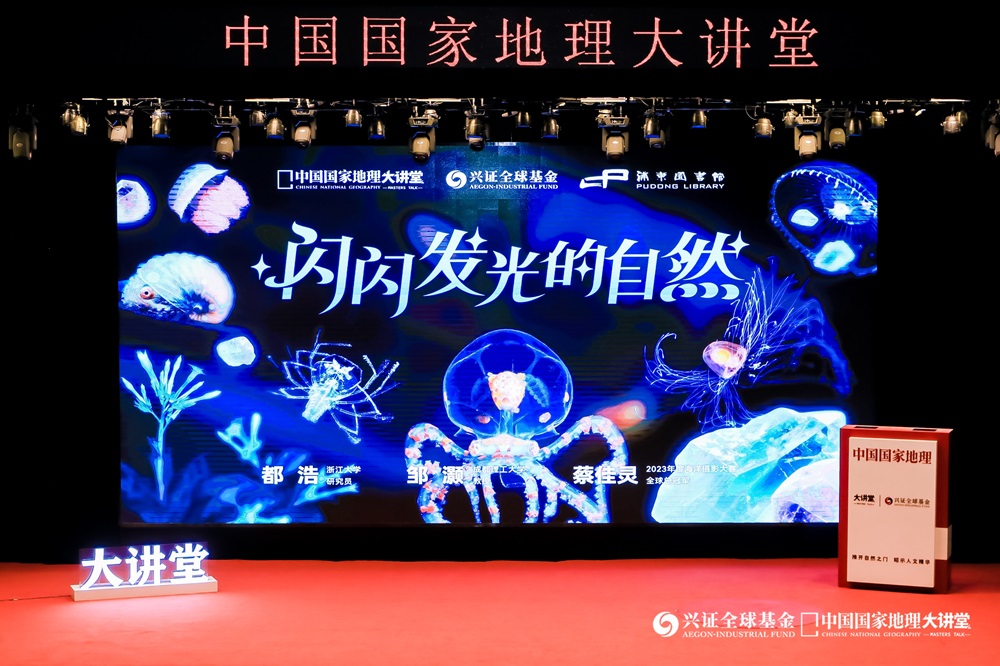

光,是自然界的语言,也是人类文明的隐喻。科学家们从植物体内“点亮”了荧光,让它们在夜晚成为自然的灯盏;萤石从古代的夜明珠,蜕变为现代工业的氟元素的“能量银行”;而深海中的一部分浮游生物,则用发光的生存策略向人类传递着生命的智慧。 4月20日,兴证全球基金中国国家地理大讲堂线下场以《闪闪发光的自然》为主题,有幸邀请到三位嘉宾老师,带领现场观众们探索自然界中发光现象的科学奥秘与艺术之美,让我们一同沉浸在这场有关自然的闪耀中,感受自然界中每一束微光带给我们的力量。

植物发光的故事要从萤火虫与水母说起,在上世纪80年代,科学家便尝试将萤火虫的荧光素酶植入植物体内,可惜这些改造后的植物像需要电池的玩具,必须人工喂养荧光素才能短暂闪烁,亮度甚至不及古人囊萤读书时竹筒里的微光。后来,科学家们持续研究怎样可以提升植物的发光性能。

首位分享嘉宾是浙江大学研究员、博士生导师都浩老师。都浩老师及其团队在发光蘑菇的基础上进行改良,他们从甘蓝型油菜和构巢曲霉中“借”来了两把钥匙——两个催化酶基因,这二者产生的催化酶能高效促进植物体内咖啡酸和牛奶树碱的大量合成和积累,由此明显提高了荧光素的含量,从而成功地增强了自发光植物的发光强度。

随着技术成熟,这些发光植物正在推开多领域应用的大门。在农业领域,科学家计划用发光标记基因快速筛选抗病作物,替代昂贵仪器检测。而在城市中,未来或许只需几株发光树木,就能让林荫道化身星河长廊......或许在不远的将来,我们会在夜色中与一株发光的花对视,看它用生命的语言,讲述光的故事。 第二位分享嘉宾是来自成都理工大学邹灏教授,他分享的主题是《萤石:被冷落的夜明珠》。邹教授和他的团队常年跋涉在矿山之间,赴野外风餐露宿,在全国各地考察探寻萤石矿。他们创新了战略性矿产萤石矿的成矿理论,解决了萤石成因机制中的关键科学问题。今天讲座现场,他也带来了几块小萤石,向现场的小观众们展示。

从照亮黑夜到驱动未来,萤石完成了跨越千年的角色蜕变。当我们使用手机、驾驶新能源汽车时,或许该想起那些深埋地底的发光晶体。这颗被冷落的夜明珠,正等待人类以更智慧的眼光重新擦亮它的光芒。

当太阳沉入地平线,深达千米的漆黑海水中,亿万浮游生物如银河倒流般涌向表层。水母、海天使、海螺……这些暗夜精灵,正是我们第三位分享嘉宾——2023年度海洋摄影大赛全球总冠军、黑水摄影师蔡佳灵镜头下的主角。

蔡老师她从“数码宝贝爱好者”小时候的梦想,讲到她和黑水摄影的结缘过程。黑水摄影,虽然名字听起来很科幻,但它的意思其实就是晚上在海洋表面拍那些浮游生物。潜水员依靠浮标上的灯光定位,而那些微光也成了吸引浮游生物的“诱饵”。蔡佳灵描述第一次潜入时的震撼:“手电筒照亮海水的瞬间,仿佛打开了潘多拉魔盒。”彩虹色的栉水母泛着流光,像被揉碎的极光;拇指大小的透明章鱼幼体悬浮其中,消化器官透出荧光,宛如“行走的星空”。

很多海洋动物都在幼体时有个蜉蝣阶段,蔡老师说黑水摄影的环境其实没那么可怕,反而像一个大型海洋“幼儿园”。蔡老师的摄影作品,让大家再次感受到海洋的神奇与美丽。如今,蔡佳灵仍常在黑夜潜入那片“流动的星空”。每一次下潜,深海都在向她走来。最震撼的奇迹,往往藏在最平凡的规律中。而那些发光的生物,正是深海写给人类的信笺。 这些自然中闪闪发光的奇迹,既是科学探索的成果,也是自然馈赠的启示,而人类与自然的对话,从未停止。感谢每一位喜爱和支持大讲堂活动的观众,还有许多带着小朋友来到现场观摩学习的家长朋友们,一起学习,一起聆听。我们期待在未来的活动中与大家再次相遇,共同探索更多的自然奥秘与人文世界。 |

||

| [收藏本页] [关闭] | ||

|